Musique sud-africaine et culture noire : entre nécessité dans la lutte et conditions d’expression difficiles

La musique d’Afrique du Sud a une histoire riche et complexe, à l’image de celle du pays dans lequel elle prend vie. Sans aucun doute, le potentiel artistique est énorme, issu de traditions ancestrales ; mais plus encore, la situation d’apartheid est à l’origine d’une véritable révolution des formes musicales, nulle part ailleurs renouvelée de la sorte.

Ma source principale pour construire cet article est l’étude très complète menée par David B. Coplan sur la musique et le théâtre dans les villes noires d’Afrique du Sud. Celle-ci fut éditée en version française en 1992 par les Editions Karthala, sous le titre « In  Township Tonight ! ». Je ne m’intéresse néanmoins ici qu’à ses recoupements concernant les pratiques musicales à partir des années 1960 jusqu’à l’abolition de l’apartheid au début des années 1990. Mon but reste, comme toujours, de mettre en évidence les liens profonds qui ont uni, au cours de la 2nde moitié du 20ème siècle, l’expression musicale et la situation politique et sociale de l’Afrique du Sud sous le régime d’apartheid.

Township Tonight ! ». Je ne m’intéresse néanmoins ici qu’à ses recoupements concernant les pratiques musicales à partir des années 1960 jusqu’à l’abolition de l’apartheid au début des années 1990. Mon but reste, comme toujours, de mettre en évidence les liens profonds qui ont uni, au cours de la 2nde moitié du 20ème siècle, l’expression musicale et la situation politique et sociale de l’Afrique du Sud sous le régime d’apartheid.

Entre recherches des origines profondes du peuple noir d’Afrique du Sud et revendications croissantes d’une liberté volée, c’est dans un univers mêlant rythmes traditionnels et influences occidentales, danse, énergie débordante et métissage culturel que je vous convie à présent, pour une traversée de près de 40 années d’une créativité musicale à jamais reconnue.

Nous commencerons notre observation lors du tournant majeur des années 1960, lorsque le déplacement des populations noires de Sophiatown au Township de Soweto fut décidé. Alors qu’il s’agissait pour le gouvernement nationaliste de « solutionner le problème indigène », cet évènement marqua le véritable lancement de la lutte en faveur de la reconnaissance d’une culture noire urbaine. Car si la Communauté noire, réunie au sein de paysages urbains frappés par la violence et laissés volontairement à l’abandon, avait déjà cherché par le passé à être reconnue comme membre à part entière de la société urbaine sud-africaine (et non plus campagnarde), cet évènement fut l’élément fondateur de l’unité noire.

La solution des townships, dont Soweto est l’exemple poussé à son paroxysme, témoigne de la volonté du gouvernement de garder le contrôle sur les africains, et de les empêcher autant que possible de revendiquer des droits. Jusque là, leurs revendications avaient inlassablement été occultées et brisées par la démolition récurrente des zones urbaines noires fraichement créées. Mais, à partir de Soweto, l’apparition de véritables « vies de communauté » organisée au sein des ces townships fut le point de départ de l’unification et de la concrétisation du combat en faveur de la Conscience noire. C’est dans ce contexte de détresse et de lutte qu’il faut replacer chacun des éléments que je vais vous présenter, concernant la place, le rôle et le développement de la musique noire sud-africaine, la « musique des townships ».

Au tout début des années 1960, le monde du spectacle noir sud-africain était traversé par des groupes de chanteurs et de danseurs fidèles à la tradition du mbaqanga ou du mqashiya issue de la culture des campagnes. Les spectacles s’organisaient alors le plus souvent en trois parties successives, débutant sur la base d’une musique traditionnelle, passant ensuite par un morceau soul de langue zouloue, sotho ou xhosa, et s’achevant sur l’interprétation d’un récent succès noir-américain ou anglais. Cette construction purement commerciale souhaitait à la fois représenter la diversité des traditions musicales en présence, et répondre aux exigences très hétérogènes des publics. Cette forme de spectacle, aux thèmes soigneusement policés (satire des africains instruits ou de la police, référence à la guerre des sexes… mais surtout aucun traitement caricatural de la politique du gouvernement ou des Blancs), s’est vue à la fois désignée comme une traduction de « l’idéologie apartheidienne des homelands », et comme une forme de représentation de la musique proprement africaine. L’ambivalence était de mise, entre la volonté des artistes noirs de conserver l’intégrité d’origine de leur musique, et les indispensables compromis artistiques liés aux exigences du courant commercial. Ce sont finalement dans les « concours de rue », nombreux dans les townships, qu’émergèrent bientôt les premières paroles engagées de la musique noire. Les chansons traditionnelles parlant de la vie à la campagne furent rapidement remplacées par des chansons s’attaquant aux problèmes de la vie quotidienne dans les zones urbaines, de l’apartheid ou encore des conditions de vie des travailleurs migrants.

Au tout début des années 1960, le monde du spectacle noir sud-africain était traversé par des groupes de chanteurs et de danseurs fidèles à la tradition du mbaqanga ou du mqashiya issue de la culture des campagnes. Les spectacles s’organisaient alors le plus souvent en trois parties successives, débutant sur la base d’une musique traditionnelle, passant ensuite par un morceau soul de langue zouloue, sotho ou xhosa, et s’achevant sur l’interprétation d’un récent succès noir-américain ou anglais. Cette construction purement commerciale souhaitait à la fois représenter la diversité des traditions musicales en présence, et répondre aux exigences très hétérogènes des publics. Cette forme de spectacle, aux thèmes soigneusement policés (satire des africains instruits ou de la police, référence à la guerre des sexes… mais surtout aucun traitement caricatural de la politique du gouvernement ou des Blancs), s’est vue à la fois désignée comme une traduction de « l’idéologie apartheidienne des homelands », et comme une forme de représentation de la musique proprement africaine. L’ambivalence était de mise, entre la volonté des artistes noirs de conserver l’intégrité d’origine de leur musique, et les indispensables compromis artistiques liés aux exigences du courant commercial. Ce sont finalement dans les « concours de rue », nombreux dans les townships, qu’émergèrent bientôt les premières paroles engagées de la musique noire. Les chansons traditionnelles parlant de la vie à la campagne furent rapidement remplacées par des chansons s’attaquant aux problèmes de la vie quotidienne dans les zones urbaines, de l’apartheid ou encore des conditions de vie des travailleurs migrants.

A l’opposé de cette première tendance, il existait dès les années 1960 des musiques jazz, pop et soul, aux influences clairement américaines. Cette frange, qui touchait principalement les habitants de Soweto les plus urbanisés, fréquentant les clubs et les dancings, concentre les principales mutations de la musique sud-africaine qui s’affirmèrent au cours des 20 années suivantes. Certains groupes noirs de jazz-rock, tel que le groupe Harari, créèrent leur propre style en s’inspirant de musiciens de mbaqanga. L’exemple du groupe Ladysmith Black Mambazo permet de comprendre comment, en n’affichant que des thèmes religieux et campagnards dans leur production, des musiciens noirs sud-africains ont su témoigner des conditions de vie de leurs frères : l’écoute attentive de leur oeuvre, nous dit Coplan, nous permet en effet de découvrir « un ton et des paroles mêlant mélancolie, nostalgie et affirmation de soi » donnant accès à une vision « du dilemme des migrants soumis aux contingences de leur existence ».

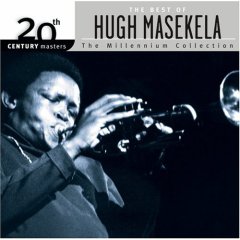

Il est impossible ici d’évoquer la musique sud-africaine des années 1960 sans nous attarder quelques minutes sur l’un des éléments les plus marquants dans ce domaine : l’expansion extraordinaire du jazz sud-africain. Si cette période est connue comme étant l’une des plus difficiles pour les jazzmen d’Afrique du Sud, elle n’en reste pas moins également l’une des plus productives et des plus créatrices en la matière.

Il est impossible ici d’évoquer la musique sud-africaine des années 1960 sans nous attarder quelques minutes sur l’un des éléments les plus marquants dans ce domaine : l’expansion extraordinaire du jazz sud-africain. Si cette période est connue comme étant l’une des plus difficiles pour les jazzmen d’Afrique du Sud, elle n’en reste pas moins également l’une des plus productives et des plus créatrices en la matière.

Le problème majeur que rencontraient les musiciens de jazz à cette époque est l’absence , chez les grandes maisons de disques nationales, d’une véritable volonté de collaboration, et l’obligation consécutive de se lancer en freelance pour exister malgré tout sur la scène musicale. Sous la pression des musiciens blancs et par l’application d’une clause de l’apartheid, dite « Separate Amenities » (commodités séparées), les lieux de spectacle avaient progressivement fermé leurs portes aux artistes noirs, réduits pour s’exprimer dans leur art à alimenter les grands concerts et les festivals de jazz en plein air de Soweto (la formule festival, explique Coplan, demeure le seul cadre commercial exploitable pour le jazz). Cependant, ces évènement étaient vite devenus de véritables déversoirs de la colère noire, des violences récurrentes venant bien souvent entacher les festivités.

Finalement, en rendant impossible l’existence d’un monde de la musique noire autonome et « pertinent sur le plan culturel » (Coplan), l’apartheid engendre la frustration de la Communauté noire urbaine, qui s’exprime lors des grandes manifestations culturelles… Ce climat intenable de violence, ajouté à l’exploitation d’artistes mal payés, provoque un délitement de la planète jazz sud-africaine dans les années 1960. Certains artistes partent pour l’Europe ou les Etats-Unis (exemple marquant de Dollar Brand, l’un des plus grands musiciens sud-africains), poussés par un contexte qui ne leur réserve qu’une retraite ou une mort artistique anticipée. De plus, du fait de la mise au banc internationale de l’Afrique du Sud par le boycott des Nations Unies, il est évident que nombre des artistes sud-africains rencontrent des difficultés majeures pour exister à l’international ; David Coplan pointe un problème essentiel sur cette question dans son essai, lorqu’il explique que l’on exige à l’étranger des spectacles sud-africains qu’ils affichent leur opposition à l’apartheid, sans prendre en considération les risques auxquels les artistes s’exposent lors de leur retour au pays (harcèlement policier et retrait probable du passeport). Enfin, et c’est peut-être le point le plus compréhensible pour nous qui évoluons au quotidien dans un contexte d’économie de marché : le « système de vedettariat », poussé à l’extrême par l’industrie du disque et de la musique sud-africaines, représente un véritable étouffoir pour des musiciens considérés davantage comme des produits commerciaux que comme des artistes à proprement parler.

Finalement, en rendant impossible l’existence d’un monde de la musique noire autonome et « pertinent sur le plan culturel » (Coplan), l’apartheid engendre la frustration de la Communauté noire urbaine, qui s’exprime lors des grandes manifestations culturelles… Ce climat intenable de violence, ajouté à l’exploitation d’artistes mal payés, provoque un délitement de la planète jazz sud-africaine dans les années 1960. Certains artistes partent pour l’Europe ou les Etats-Unis (exemple marquant de Dollar Brand, l’un des plus grands musiciens sud-africains), poussés par un contexte qui ne leur réserve qu’une retraite ou une mort artistique anticipée. De plus, du fait de la mise au banc internationale de l’Afrique du Sud par le boycott des Nations Unies, il est évident que nombre des artistes sud-africains rencontrent des difficultés majeures pour exister à l’international ; David Coplan pointe un problème essentiel sur cette question dans son essai, lorqu’il explique que l’on exige à l’étranger des spectacles sud-africains qu’ils affichent leur opposition à l’apartheid, sans prendre en considération les risques auxquels les artistes s’exposent lors de leur retour au pays (harcèlement policier et retrait probable du passeport). Enfin, et c’est peut-être le point le plus compréhensible pour nous qui évoluons au quotidien dans un contexte d’économie de marché : le « système de vedettariat », poussé à l’extrême par l’industrie du disque et de la musique sud-africaines, représente un véritable étouffoir pour des musiciens considérés davantage comme des produits commerciaux que comme des artistes à proprement parler.

Néanmoins, de grands noms se distinguent au cours de cette période, comme Early Mabuza, Eric Nomvete, Mongezy Feza, Mackay Davashe, Kippie Moeketsi, ou encore Cyril Magubane ; ces artistes auront à jouer par la suite un rôle très important quant à l’image et à la notoriété du style afro-jazz. Car si le jazz deviendra dans les décennies suivantes une véritable institution nationale (au niveau culturel informel), il ne faut pas oublier tout ce que cette tendance doit aux influences d’artistes américains (Kippie Moeketsi et Dollar Brand notamment, qui s’inspirèrent beaucoup de la musique de Parker, Thelonius Monk, Duke Ellington, Bud Powell et Coleman Hawkins), dont certains sont venus renouveler leur inspiration en Afrique (John Coltrane), par exemple.

Au cours de la décennie 1970, ces expatriés en recherche d’idées nouvelles poussèrent notamment les jazzmen sud-africains à se pencher sur leur fonds musical autochtone et à repenser l’usage d’instruments traditionnels. Le mélange jazz classique, musique soul autochtone, rock et musique populaire sud-africaine commença dès lors à opérer, en vue de la naissance prochaine d’une forme de jazz mixte, authentiquement sud-africaine. Les artistes jazz acquirent de ces rencontres avec les musiciens américains une liberté inédite sur le plan artistique, et la possibilité d’exprimer une identité musicale propre.

A la fin des années 1970, le succès est affirmée : la musique jazz sud-africaine devient une combinaison cohérente de différents styles identifiables (le retour foudroyant de Dollar Brand sur la scène sud-africaine en 1974 avec l’album Mannenburg se fera sur un mélange de jazz mbaqanga avec du Marabi, du ragtime xhosa et des airs de cantique, de la musique folklorique métisse du Cap, du kwela, du swing américain et des rythmes du township !). « Le message adressé au monde de la musique en Afrique du Sud était clair : un syncrétisme authentique en accord avec la réalité culturelle de l’expérience noire est virtuellement la direction la plus créative et la plus commercialisable qui puisse s’offrir à la musique noire contemporaine. S’ils veulent jouer un rôle important dans l’autodéfinition de la personnalité africaine, les artistes novateurs doivent suivre de près les aspirations culturelles de leur communauté. » (David Coplan)

A la fin des années 1970, le succès est affirmée : la musique jazz sud-africaine devient une combinaison cohérente de différents styles identifiables (le retour foudroyant de Dollar Brand sur la scène sud-africaine en 1974 avec l’album Mannenburg se fera sur un mélange de jazz mbaqanga avec du Marabi, du ragtime xhosa et des airs de cantique, de la musique folklorique métisse du Cap, du kwela, du swing américain et des rythmes du township !). « Le message adressé au monde de la musique en Afrique du Sud était clair : un syncrétisme authentique en accord avec la réalité culturelle de l’expérience noire est virtuellement la direction la plus créative et la plus commercialisable qui puisse s’offrir à la musique noire contemporaine. S’ils veulent jouer un rôle important dans l’autodéfinition de la personnalité africaine, les artistes novateurs doivent suivre de près les aspirations culturelles de leur communauté. » (David Coplan)

Concernant les principales figures de cette tendance afro-jazz des années 1960-70, je citerais le groupe Malombo avec en tête d’affiche Philip Thabane, pour son engagement en faveur du nationalisme culturel africain et son rapprochement sans concession du Mouvement de la Conscience noir naissant ; je parlerais également du groupe Harari, considéré, avec son mélange de funk américain, de rock moderne, de musique africaine traditionnelle et de Mbaqanga, comme l’ensemble musical majeur de la Conscience noire ; enfin, je nommerais le groupe Jukula formé autour de Johnny Clegg et de Sipho Mcunu, pour sa faculté à toujours s’éloigner du politiquement correct dans ses oeuvres. Bien évidemment, nous aurons largement le temps de parler davantage de ces formations majeures de la musique et de la cause noire sud-africaine dans d’autres rubriques de h’Artpon.

Les années 1980 marquent le fin de « l’apartheid mesquin », et permettent aux artistes noirs et blancs de se produire de nouveau ensemble sur scène, même dans les townships. Néanmoins, cette décennie marque également l’apogée du contrôle exercé par les Blancs sur l’industrie du disque, du spectacle et de la radio en Afrique du Sud… Entre manipulation étatique par le biais des radios et résistance forte dans le camp des artistes, cette dernière période témoigne une fois encore du lien continu et indiscutable entre l’expression artistique et le contexte historique (ce constat, bien évidemment, a une portée plus générale, et me laisse à penser que h’Artpon a de beaux jours devant lui… !).

Les années 1980 marquent le fin de « l’apartheid mesquin », et permettent aux artistes noirs et blancs de se produire de nouveau ensemble sur scène, même dans les townships. Néanmoins, cette décennie marque également l’apogée du contrôle exercé par les Blancs sur l’industrie du disque, du spectacle et de la radio en Afrique du Sud… Entre manipulation étatique par le biais des radios et résistance forte dans le camp des artistes, cette dernière période témoigne une fois encore du lien continu et indiscutable entre l’expression artistique et le contexte historique (ce constat, bien évidemment, a une portée plus générale, et me laisse à penser que h’Artpon a de beaux jours devant lui… !).

En Afrique du Sud, l’industrie de la radio et du disque sont de véritables machines au service du gouvernement d’apartheid. Ainsi, explique David Coplan en s’inspirant de l’une de ses précédentes études ainsi que d’une recherche de Muff Anderson, « les médias capitalistes et la radio d’Etat se combinent pour couper les artistes de leur art et de leur communauté, et pour exploiter les arts du spectacle et les artistes noirs dans un intérêt économique et politique » (David Coplan, « The African musician and the development of the Johannesburg entertainment industry », Journal of Southern African Studies, 5, 2 avril 1979 / Muff Anderson, Music in the Mix, Johannesbourg, 1981). Voici quelques-uns des éléments de cette manipulation :

-

la sécurité professionnelle des artistes est conditionnée par une insertion dans le domaine de l’industrie du disque ; or, celle-ci censure les artistes et considère la musique comme un simple « agrément sans valeur culturelle » ;

-

les contrats assurent avant tout la sécurité des compagnies, et non celle des artistes, qui n’ont quasiment aucun droit de parole sur leur contenu ;

-

les radios exercent une censure drastique au détriment de la liberté d’expression des artistes. Ainsi, Radio Bantu (l’une des principales radios d’Etat d’Afrique du Sud) filtre chacun des morceaux diffusés sur ses ondes, et exclut sans restriction tout texte faisant une référence explicite à la vie quotidienne des noirs dans les townships, au sexe, et aux problématiques sociales et politiques. Coplan parle d’une « radio faite pour renforcer la politique des homelands mise en place dans le cadre de l’apartheid et pour inculquer aux auditeurs la version gouvernementale des beautés de la vie à la campagne et les dangers de la ville pour les africains ». Les radios commerciales des homelands, soi-disant indépendantes, ne passent également aucune musique aux consonances politiques ou culturelle. Enfin, même si certaines radios restent ouvertes à un éventail de choix un peu plus large (Radio Swazi, Radio Capitale, Radio 702…), elles gardent néanmoins comme objectif premier le fait d’offrir aux auditeurs un espace de détente.

Il n’est pas vain de dire que cet état de fait engendre des conséquences catastrophiques sur le plan de la création artistique, poussant les artistes eux-mêmes à anticiper sur la censure afin d’être malgré tout diffusés (et l’on ne peut que les comprendre lorsque l’on connait les conditions de vie des musiciens contestataires, souvent traqués et confrontés à d’importantes difficultés financières). Pour faire face, néanmoins, il semblerait qu’un certain nombre de « moyens de résistance » aient émergé, à l’initiative des artistes eux-mêmes, de la population des townships ou encore de certains points de vente de disques sud-africains :

Il n’est pas vain de dire que cet état de fait engendre des conséquences catastrophiques sur le plan de la création artistique, poussant les artistes eux-mêmes à anticiper sur la censure afin d’être malgré tout diffusés (et l’on ne peut que les comprendre lorsque l’on connait les conditions de vie des musiciens contestataires, souvent traqués et confrontés à d’importantes difficultés financières). Pour faire face, néanmoins, il semblerait qu’un certain nombre de « moyens de résistance » aient émergé, à l’initiative des artistes eux-mêmes, de la population des townships ou encore de certains points de vente de disques sud-africains :

-

certains artistes, au sein de groupes progressistes tels que The Drive, Juluka, ou encore Harari, ont sans cesse exigé, face aux grands studios d’enregistrement, de pouvoir contrôler totalement leur musique ;

-

une création amateur dans les townships, contestataire et revendicative, n’a jamais cessé d’exister ;

-

un nombre non négligeable de magasins de disques sud-africains n’ont jamais cédé à la politique de censure du gouvernement, et ont largement participé à diffuser des enregistrements aux significations politiques censurés par les radios ;

-

David Coplan défend l’idée selon laquelle la forme musicale a une importance toute aussi grande que le contenu des textes dans la politique culturelle de la musique noire sud-africaine ; ainsi, il considère la musique des artistes soul sud-africains en vogue, tels que Steve Kekana, The Soul Brothers, Kori Moraba, Babsy Mlangeni et Mpharanyana, comme des éléments fondamentaux de la musique émancipatrice. Bien que les paroles de ces chansons ne soient pas politiques, leur style musical nouveau « loue un sens de la fierté culturelle et du développement de la créativité », et en font un éléments vital pour « la formation d’une identité africaine et d’une conscience politique noire » ;

-

enfin, l’attrait pour la musique étrangère fortement politique, qui se manifeste dans les townships, est un témoignage fort de l’attente et des potentiels « réactionnaires » du peuple noir. Ainsi, le reggae de Jimmy Cliff, de Bob Marley ou de Peter Tosh se vendent bien dans les townships, et les chansons des artistes noirs américains qui revendiquent la justice, la reconnaissance des droits ou l’action sociale (Harold Melvin, Blue Notes, Staple Singers) deviennent de véritables hymnes entre les mains de la jeunesse des townships.

Tous ces éléments ont sans aucun doute participé à l’émergence de la parole noire et à la marche vers la libération de l’Afrique du Sud dans les années 1990. La musique a donné la parole à un peuple qu’un gouvernement politique et des institutions avaient tenté de réduire au silence. La musique fut alors incontestablement la voix, l’expression vibrante et performatrice d’un peuple opprimé, dont la puissance et la volonté de communication reste, aujourd’hui encore, exemplaire.

Tous ces éléments ont sans aucun doute participé à l’émergence de la parole noire et à la marche vers la libération de l’Afrique du Sud dans les années 1990. La musique a donné la parole à un peuple qu’un gouvernement politique et des institutions avaient tenté de réduire au silence. La musique fut alors incontestablement la voix, l’expression vibrante et performatrice d’un peuple opprimé, dont la puissance et la volonté de communication reste, aujourd’hui encore, exemplaire.